Gérer la variation

Porc •Véritable fléau de l’industrie, la variation complexifie la gestion de la production au quotidien et entraîne la dépense de milliers, voire de millions de dollars. Après avoir vu plus de trois millions de porcs au cours des deux ou trois derniers mois, je me suis donné la mission d’aider les producteurs à minimiser la variation entre les porcs à chaque étape de leur exploitation.

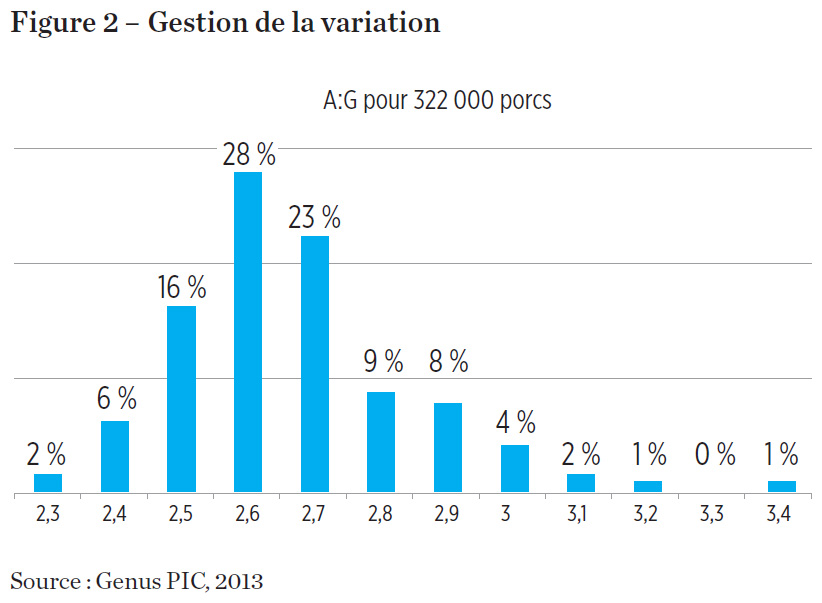

Je ne suis pas en accord avec ceux qui avancent que « la variation fait partie de la réalité d’aujourd’hui ». Je crois au contraire que nous pouvons viser mieux, une croyance que je rapporte par des exemples convaincants. « Élaborée en 1828 par Carl Sprengel et plus tard popularisée par Justus von Liebig (Loi de Liebeg), la théorie agronomique de la variation stipule que la croissance d’un organisme ne dépend pas de la quantité totale de ressources, mais de la disponibilité de la ressource la plus rare, ou facteur limitant. Seule l’augmentation de cette ressource peut améliorer la croissance. Une façon concrète de réduire la variation est de cerner cet élément et d’en neutraliser l’effet limitant. »

Je compare la théorie à un baril de bois rempli d’eau.

« Si l’une des planches du baril fait défaut, l’eau ne pourra pas dépasser son niveau. Il faut étudier la science, y appliquer les principes économiques et estimer la meilleure façon de réparer la planche défectueuse. »

Gestion de l’alimentation porcine

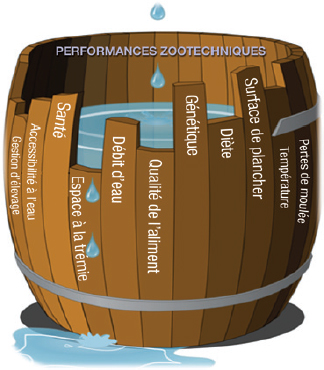

Le coût de l’élevage porcin est respectivement 16 et 12 % moins élevé aux États-Unis et au Canada qu’en Europe, et la différence est encore plus grande lorsqu’on compare ces deux pays au reste du monde. Cet écart s’explique principalement par le faible coût de l’alimentation, qui représente habituellement 69 % du coût total de production.Voilà pourquoi il est essentiel de gérer adéquatement l’alimentation et sa distribution. L’an dernier, un chercheur de l’Université de l’Iowa du nom de Ken Stalder a analysé la productivité de l’industrie porcine et remarqué que l’écart était particulièrement marqué entre les porcs les plus rentables (les premiers 10 %), ceux se situant dans la moyenne et les moins rentables (les derniers 25 %) pour plusieurs paramètres de production (figure 1).

En étudiant le taux de conversion alimentaire des troupeaux élevés selon la méthode sevrage-abattage, Stalder a observé que les porcs au taux le plus faible (les derniers 25 %) consommaient 35 kg de nourriture de plus par animal que le porc moyen. Entre ce dernier et ceux au taux le plus élevé (les premiers 10 %), la différence était de 24,9 kg par animal. Imaginez les implications de cette variation pour l’ensemble d’une exploitation.

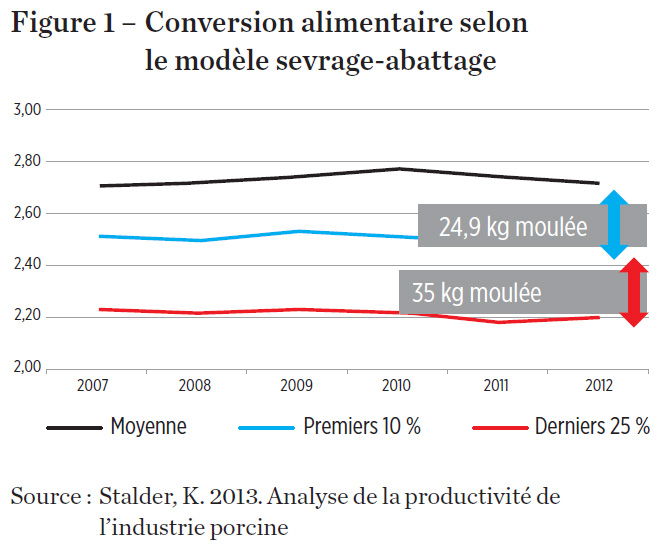

La figure 2 présente les résultats d’une analyse de la variation de la conversion alimentaire menée sur une exploitation de 322 000 porcs. Le ratio A:G (aliment : gain) du système varie entre 2,3 à 3,4 :1, et le porc au plus faible taux de conversion alimentaire a consommé 110 kg de nourriture de plus que celui au taux le plus élevé, ce qui représente un coût supplémentaire de 29,04 $ (coût d’alimentation en US). Quant au porc moyen, il a consommé 41,9 kg de nourriture de plus, ce qui se traduit par un coût supplémentaire de 11,09 $ (coût d’alimentation en US) ou 3,57 M$ US en coût d’opportunité pour l’exploitation complète. Il s’agit d’argent dont le producteur ne verra jamais la couleur.

L’effet de la surface de plancher et de l’espace d’alimentation sur le rendement

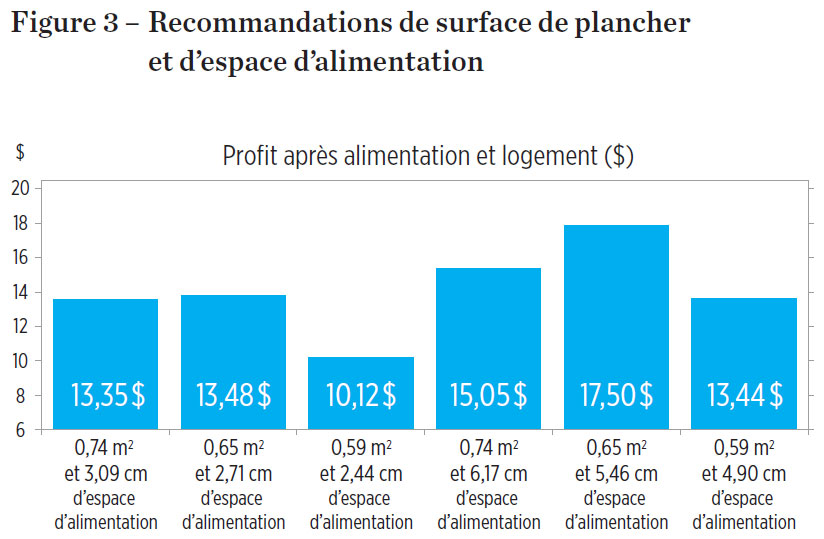

Steve Jungst, de Genus PIC, a cherché à déterminer quelle surface de plancher et quel espace d’alimentation par animal maximiseraient le rendement. Pour ce faire, il a évalué trois taux d’entassement et trois mesures d’espace d’alimentation à la trémie dans des enclos de 17,66 m2 (190,15 pi2) dans lesquels le système d’alimentation occupait 0,54 m2 (5,83 pi2), laissant 17,12 m2 (184,32 pi2) de surface de plancher nette. La superficie initiale disponible était - 23 porcs/enclos (0,74 m2/8,02 pi2 par animal)

- 26 porcs/enclos (0,66 m2/7,09 pi2 par animal)

- 29 porcs/enclos (0,59 m2/6,36 pi2 par animal)

En regardant la figure 3, on se rend vite compte que l’augmentation du rendement n’est pas fonction de celle du nombre de porcs par enclos. En fait, selon les marges de profit après alimentation et logement, la surface optimale est de 0,66 m2 (7 pi2)/porc, avec un espace d’alimentation de 5,46 cm (2,15 po), ce qui, malheureusement, ne rencontre pas les normes de bien-être animal. La disponibilité d’espace à la trémie est donc extrêmement importante.

Sur la base d’un poids fixe, le gain de productivité permettrait de recouvrir les capitaux engagés pour de nouveaux systèmes d’alimentation correspondant à cette mesure en moins d’un an (tout autre facteur demeurant égal).

Accessibilité de l’alimentation

La capacité d’accueil des mangeoires est l’un des principaux facteurs limitants pouvant compromettre la rentabilité de la production. Une interruption dans l’alimentation des porcs entraîne d’importantes répercussions sur leur taux de croissance. Tout geste pouvant empêcher une telle chose vaut donc la peine d’être posé. Grâce à la capacité d’accueil du système d’alimentation recommandé par l’entreprise, on peut :- garantir que chaque animal a de quoi s’alimenter en tout temps. Bien que les systèmes d’alimentation automatiques aient amélioré l’efficacité de la main-d’oeuvre au sein des installations porcines modernes, ils ne sont toutefois pas infaillibles;

- détecter rapidement les problèmes d’entretien dans le système sans compromettre la disponibilité de la nourriture;

- passer aisément d’une diète à une autre et d’un type d’alimentation à un autre sans avoir à les mélanger;

- améliorer le flux de moulée en provenance des silos;

- assurer la disponibilité de la nourriture pendant les principales heures d’alimentation, qui varient selon la saison;

- minimiser, voire éliminer, le syndrome de distension intestinal porcin, la torsion du colon, les ulcères et les morsures de queue qui peuvent tous être déclenchés par une interruption de l’alimentation;

- établir des modèles d’alimentation prévisibles tout en minimisant la variation.

Une question de détails

Plusieurs autres facteurs, notamment la température, le taux d’humidité, la disponibilité de l’eau, l’alimentation par étapes, la santé et le taux de mortalité influencent la rentabilité de la production. Ce qui nous apparait toutefois très clair, c’est que chaque détail s’additionne aux autres et finit par représenter d’importantes sommes. Une approche systémique de la gestion de la production a le potentiel de rapporter gros.Ce processus fête à peine son premier anniversaire que nous recevons déjà d’excellents commentaires. En mettant l’accent sur les facteurs les plus limitants, nous pourrons faire réaliser des économies substantielles à toute exploitation, peu importe sa taille.

Brian Melody

DIRECTEUR DES SERVICES

TECHNIQUES SEVRAGE-ABATTAGE

PIC